広場恐怖症について

広場恐怖症とは、「逃げ出すのが難しい」「助けが得られないかもしれない」と感じる状況に強い不安や恐怖を感じる病気です。なかには、そうした状況を想像しただけで不安や恐怖が引き起こされる方もいます。

広場恐怖症とは、「逃げ出すのが難しい」「助けが得られないかもしれない」と感じる状況に強い不安や恐怖を感じる病気です。なかには、そうした状況を想像しただけで不安や恐怖が引き起こされる方もいます。

症状としては、不安や恐怖により、そのような状況を避けようとする行動が見られます。また、腹痛、下痢、吐き気、めまいといった身体的な症状が現れることもあり、パニック発作に近い状態になることもあります。実際、広場恐怖症の方のうち3~5割は、パニック発作やパニック障害を併発していると言われています。

なお、状況をあらかじめ避けることができるために、「あまり不安や恐怖を感じない」と話される患者様もいらっしゃいます。しかしその場合、身近なご家族などからは、「困難な状況を避けているのでは」と受け取られることがあります。

こうした特徴から、広場恐怖症の治療には丁寧な対応と時間をかけた取り組みが必要とされています。

広場恐怖症の方が

不安を感じやすい場所・状況

広場恐怖症の方は、次のような場所や状況に対して強い不安や恐怖を抱く傾向があります。

- 電車・バス・飛行機などの公共交通機関

→すぐに降りられない状況に対する不安 - 駐車場・市場・橋などの広い空間

→開けた場所に身を置くことへの恐怖感 - 美容院・映画館・劇場・講演会場などの閉鎖的な空間

→出入りが制限されやすい囲まれた場所への不安 - 人混みや行列などの混雑した場面

→多くの人の中にいることで生じる緊張感 - 高速道路や渋滞などの自由に移動できない環境

その場からすぐに離れられない状況への不安

これらの場所や場面に対して、不安や恐怖を強く感じることがあるほか、自分でも気づかないうちに、そうした状況を避けるよう行動してしまう方もいらっしゃいます。

広場恐怖症の原因

広場恐怖症の発症には、特定の一因だけでなく、様々な要素が関係していると考えられています。

なかでも、遺伝的な素因の存在が指摘されています。ただし、親が同じ症状を持っていたとしても、必ずしも子どもに発症するわけではありません。

その他、生育環境やライフイベントの影響も大きく、特に強いストレスを感じるような出来事が発症に関与すると考えられています。例えば、幼少期に否定的な体験をした、誰かに襲われた、物を奪われたといった衝撃的な出来事を経験している場合、発症のリスクが高まることがあります。

広場恐怖症に関連する特徴

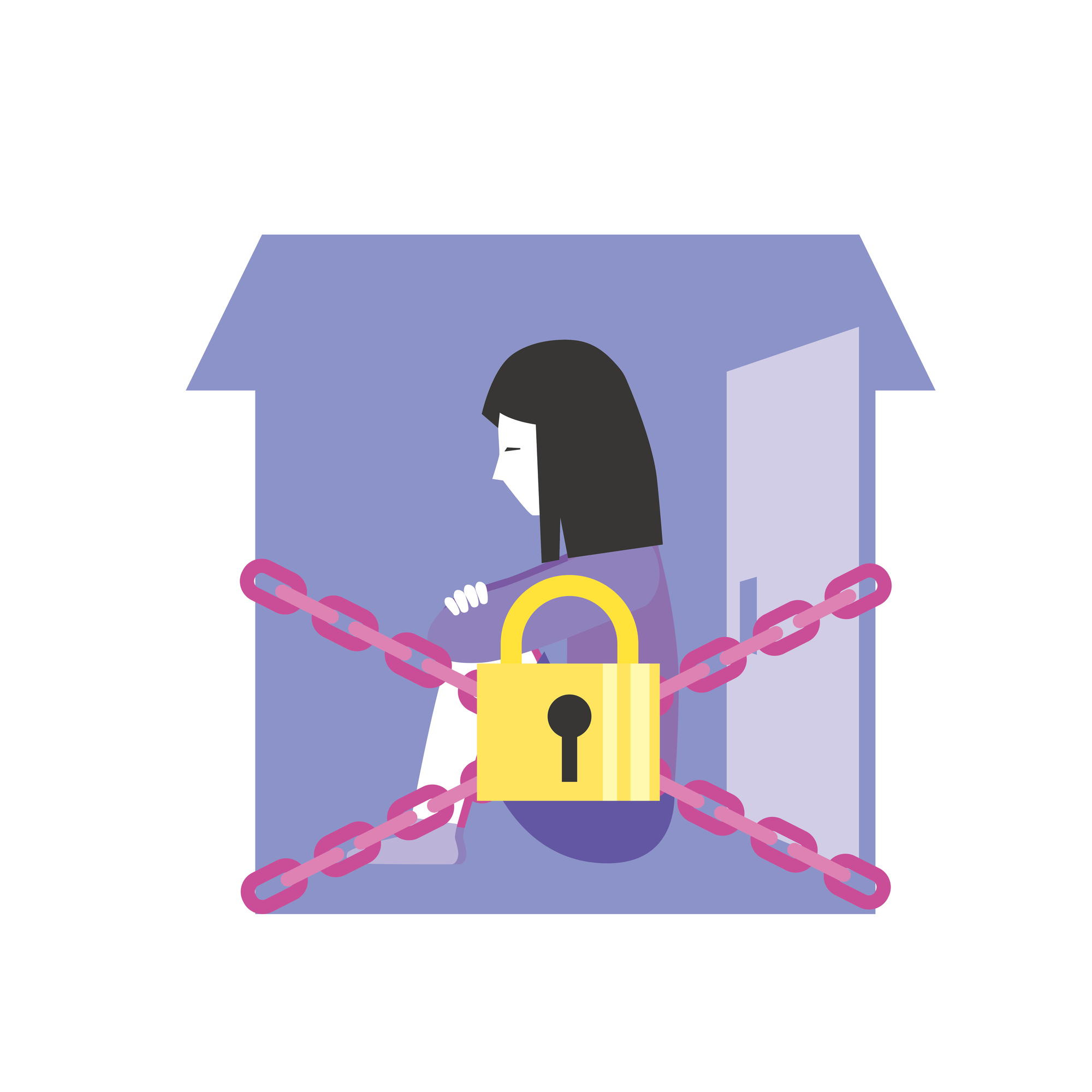

広場恐怖症の患者様の中には、病状の影響により外出が困難になり、自宅から出られなくなる方もいらっしゃいます。また、日常生活に必要なことすら1人で対応できず、周囲の人に過剰に頼ってしまうなど、依存的な傾向が強まる場合もあります。

広場恐怖症の患者様の中には、病状の影響により外出が困難になり、自宅から出られなくなる方もいらっしゃいます。また、日常生活に必要なことすら1人で対応できず、周囲の人に過剰に頼ってしまうなど、依存的な傾向が強まる場合もあります。

さらに、不安や恐怖への不適切な対処として、アルコールや睡眠薬を過剰に使用してしまうことがあり、それにより気力の低下や抑うつ的な状態に陥るケースもあります。

こうした状態が続いている場合には、主治医とよく相談しながら適切な治療を受けることが大切です。

広場恐怖症の症状

広場恐怖症には、症状の程度によっていくつかの段階があります。

軽度の場合は、苦手な状況を避けながらも、通学・通勤や買い物などの日常生活を大きな支障なく送ることができます。しかし、症状が進行すると、公共交通機関の利用が難しくなったり、自宅から出ることすら困難になるケースもあります。

また、広場恐怖症の方は、他の精神疾患を併発することも少なくありません。

特に、パニック障害、社交不安障害、限局性恐怖症などの不安症群や、うつ病との併発がよく見られます。

その他の症状

自律神経に関連する症状

- 息苦しさ・動悸

- 発汗

- 頭痛

- めまい、ふらつき

- 胃痛、腹痛

- 吐き気

- 耳鳴り

- 顔の赤み(赤面)

- 瞼の痙攣

- 舌がもつれる感じ

- 肩こり

- 手足の痺れ・震え

- 全身の痺れ

…など

精神的な症状や感覚の変化

- 頭がくらくらする感覚

- 自分を外から見ているような感覚(離人感)

- 周囲の現実感が薄れる(現実感喪失)

- 気が狂ってしまいそうな不安

- 自分を制御できなくなりそうな恐怖

- 車の運転中に事故を起こしそうな不安

- 他人に迷惑をかけてしまいそうな恐れ

- 死の恐怖

- 発作時にその場から逃げられないかもしれないという不安

- 倒れても誰も助けてくれず、孤立するかもしれないという恐怖

…など

これらの不安や恐怖は、実際には大きな問題が生じないと分かっていても、なかなか軽減されないことが広場恐怖症の特徴と言えます。

広場恐怖症の診断

広場恐怖症の診断は、国際的に認められている「DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)」に基づいて行われます。

診断基準としては、以下の5つの場面のうち、2つ以上の状況で強い不安や恐怖を持続的に感じることが必要とされます。

※これらの恐怖は、「その場から逃げるのが難しい」「発作が起きても助けてもらえないかもしれない」といった不安が前提となっています。

- 公共交通機関の利用(車、バス、電車、飛行機、船など)

- 広い場所にいる(駐車場、橋、市場など)

- 閉ざされた空間にいる(映画館、劇場、店舗など)

- 行列に並ぶ、または人混みにいる

- 自宅の外に1人でいる

さらに、以下のような条件にも当てはまる必要があります。

- これらの状況に遭遇すると、ほぼ毎回、強い恐怖や不安が引き起こされる

- 不安を避けるために、その状況を意図的に回避する、または誰かに付き添ってもらわないと不安を感じる

- 社会的背景を考慮しても、その恐怖や不安が実際の危険と比べて過剰である

- 恐怖や不安、回避行動によって日常生活や仕事、社会活動に支障が出ている

広場恐怖症の治療

治療は、パニック障害(パニック症)と同じく、薬物療法と心理療法の併用が基本となります。

治療は、パニック障害(パニック症)と同じく、薬物療法と心理療法の併用が基本となります。

まずは薬物療法によって予期不安を和らげ、パニック発作の頻度や強さを抑えていきます。多くの患者様は治療開始時に再発への強い不安を抱えていますが、適切なお薬の使用により、そうした不安の軽減が期待できます。

さらに、薬物療法と並行してカウンセリングを行い、「死んでしまうのでは」といった極端で誤った認知(考え方)を徐々に修正していきます。引きこもり傾向や依存的な要素がある場合には、それぞれの状態に応じて通院治療や心理的サポートを組み合わせながら進めていきます。

また、患者様が不安を感じやすい場面を、安全な環境で段階的に再現し、実際には発作が起こらない経験を積み重ねることで、恐怖心を少しずつ克服していく曝露療法も有効です。この方法は、症状の進行状況に応じて無理のない範囲で取り入れながら、徐々に改善を目指します。

治療は焦らず、患者様のペースに合わせて着実に進めていくことが大切です。